錫作家・小泉均氏とその作品

使う人がリラックスしてお酒や料理を楽しんでもらいたい

京都・天王山の麓、のどかな田園風景が残る大山崎町に、作家・小泉均氏の工房はあります。

工房から少し脚を伸ばせば、桂川、宇治川、木津川が合流する「三川合流」があり、その雄大な眺めを堪能できる天王山は、地元の方々にとって、ちょっとした散歩コースになっています。

のんびりとした町の雰囲気のなかでつくられる小泉氏の器には、いくつかの共通点があります。

「使う人がリラックスして、お酒や料理を楽しんでもらいたいという気持ちを込めて作品をつくっています」

自分の作品を愛おしそうに眺めながら話してくれた小泉氏。

その気持がしっかりと息づいているかのように、どの器も「やさしくソフト」です。使う人の心をホッとさせたり、楽しい気分にしてくれます。

酒器などの飲み口は、口が触れるデリケートな部分ですが、なめらかな口当たりにするため、時間をかけて仕上げを行っているそうです。

細部にまで行き届いた「配慮」が、使う人を穏やかな気持にさせているのでしょう。ゆったりとした時間の流れへと誘ってくれているようです。

芸術作品でよく利用される砂型は1つの作品に一度しか使えない

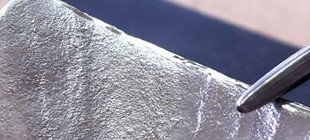

小泉氏の「やさしくソフト」な錫の器を作り出すのに欠かせないのが砂型です。

錫の器をつくる方法はさまざまありますが、砂型を用いるのは日本でも珍しいといいます(詳しい製法の流れは小泉均氏の制作工程をご覧ください)。

砂型は数種類のきめ細かい砂を混ぜ合わせてつくります。十分乾燥させ、強度が確認できたら、そのなかに溶かした錫を流しこみ、作品をつくるのです。その作品を砂型から取り出してバリ(加工する際に発生する突起)を取り除き、研磨して仕上げを行います。

ただし、この砂型はたった一度しか使えません。なぜなら、砂型のなかから作品を取り出すときに、砂型を壊さないとならないからです。

ところが、この砂型をつくるには最低でも丸3日かかります。砂を固めてしっかり乾燥させる必要があるためです。ただ乾燥させればいいというものではありません。砂型の出来は湿度の変化によって大きく左右されます。そのため、砂の特性を見極め、混ぜ合わせる砂の配合を日々変えていく必要があるのです。

実はこの砂型、本来は一品物の芸術作品に用いられます。微細な部分まで再現できることから、デザイン性が求められる芸術作品に用いられる手間のかかる手法なのです。

手間とコストがかかる砂型を使うわけ

それほど手間と時間のかかる砂型を、一度きりで壊してしまうのは、効率優先の現代でなくても非効率です。この疑問に対し、小泉氏はこう答えてくれました。

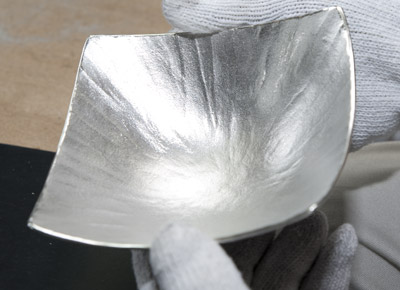

「手間とコストがかかります。未だに思ったような型ができないこともあります。でもね、この砂型を使うと、器の表面に繊細な模様を表現できるのです。細やかな表面をつくり上げることで、使う人の手になじむ器ができるのだと思います」

おっしゃるように氏の作品の表面には、きめ細やかな模様があり、作品にオリジナリティをもたせています。見た目だけでなく、実用面も考えて、面倒ともいえる砂型を用いているというわけです。

つくっては壊される砂型。

砂型から生み出された作品はどれも共通した「型」をもっています。ですが、細部を観察すれば、どれ一つとして同じものはありません。

思いもよらない表現を可能にする純度99.9%の純錫の魅力

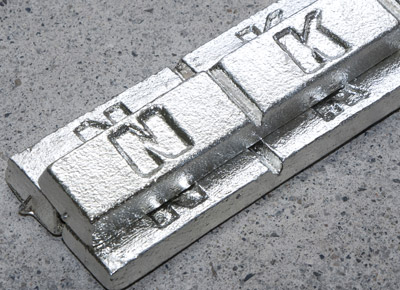

小泉氏は純錫にこだわります。

純錫というのは純度99.9%の不純物の一切ない錫です。

よく「100%ではないのか」というご質問をいただきますが、100%にするには研究室など特別な環境下でなければ実現不可能です。

なぜ純錫にこだわるのでしょうか。

純錫には独特の輝きがあります。控えめな輝きです。光のぐあいによって様々な表情を見せてくれる不思議な魅力があります。小泉氏に言わせれば「いつまでもイメージどおりの輝きを保ってくれる」のが純錫というわけです。

粘りがあるも純錫の特長。そのため、多様な形に変化させることができます。これが、思いもよらない表現を可能にするといいます。また、柔らかいため、きめ細かい表面やデザイン性のある模様を表現できる利点もあるそうです。純錫は、繊細な形を再現する砂型と相性がいいというわけですね。

控えめな輝きと独自のフォルム感、素材感が、小泉氏の作品に上品さと柔らかさ与えているようです。

鋳造技術で鍛えられた確かな技術が作品を生み出す

ここで小泉氏の経歴をご紹介しましょう。

小泉氏は、大山崎にある銅器鋳造工房の家に生まれました。

幼い頃から工房に出入りしていたという小泉氏。大人たちの仕事ぶりを見ているうちに、鋳造に興味をそそられ、遊びがてら制作を手伝いはじめたそうです。高校生の頃には、アルバイトのような形で作業をはじめ、その作業にすっかりのめり込んでしまいました。高校卒業後は、当たり前のように家業の鋳造工房で働くことになりました。

ちなみに、鋳造というのは、溶かした金属を型に流しこみ、加工する手法です。経験と繊細な技術力を要する技法で、日本では仏像制作を主目的として、古代から受け継がれている伝統的な技法です。

20歳のときには京都市伝統工芸技術者養成鋳金彫金課程で1年半、技術を学びました。

彫金教室修了後は工房に戻り、仕事に打ち込む日々が続きます。主に、寺社仏閣の銅製品やオブジェなどを手掛けてきました。

熱心に仕事を続ける一方で、さらに技術を磨きたいと思うようになります。自分が意図するものをどれだけ忠実に表現できるか試してみたかったからです。昼間は仕事、夜は作品づくりという生活がはじまりました。作品づくりに没頭して、朝までかかったこともよくあったといいます。

公募展やグループ展にも積極的出品します。

1972年には「京都工芸美術展」で入選を果たします。その後も、「京展」入選(1974年)、「日展」入選(1979年)、「新日本工芸展」入選(1982年)などの成績を残しています。

バブル崩壊、住宅の洋風化などで仕事が激減。

そのなかで出会った「錫」という可能性

確かな技術力を身につけた小泉氏。家業の仕事にも習熟していく一方で、個人的に制作した作品もいくつか売れるようになり、順調な日々を送っていました。

ところが、大きな危機が訪れます。バブルの崩壊と、住宅の洋風化が進んだことで和室が少なくなり、床の間などに飾られていた銅器製造の仕事が大幅に減してしまったのです。

時代の流れに合わせて銅器製造とは違った新たな表現を模索していた小泉氏は、これまで学んだ鋳造技術を生かして何かできるものはないかと思案を始めます。

そんななか、以前から色彩の美しさに魅せられていた「錫」に注目します。錫は融点(金属が溶ける温度)が低く、自由な造形ができるのではないか。その錫を使い、普段の生活で使ってもらえる食器をつくってみたいと思うようになったのです。

錫は昔から、神事の酒器として利用されてきました。非常に安定しており、人体への影響がほとんどなく、最高級の食器として用いられていました。現代でも、皇室でお酒が振舞われるときには、必ず錫の酒器が使われています。皇室で「おすず」といえば「お酒」を指すのだそうです。

小泉氏はすぐに作品づくりに取り掛かりました。50歳を目前した、新たな挑戦のはじまりです。

錫の欠点を長所に変えることが楽しい。

この楽しさをお客様と共有できれば、これほどうれしいことはありません

これまで学んだ鋳造の技術を生かし、まずは、お皿、小鉢、箸置き、花器の作品づくりから始めました。

ところが、最初の思いとは裏腹に、錫の扱いは思った以上に難しかったといいます。溶けた錫は柔らかく、制作してもすぐにヒビが入りました。自分のイメージとはかけ離れた厄介な金属だったのです。つくっては失敗し、つくっては失敗するという日々が数年続いたそうです。

それでも小泉氏は別の金属に変えようとは思いませんでした。厄介な金属には違いありませんが、錫がもつ表現の可能性にすっかり魅せられていたからです。

錫は柔らかいため、普通の金属ではできないさまざま表現が可能になります。反面、強度不足のために、普通の金属のような造形は不可能です。例えば、取っ手をつけるには、通常の取っ手に比べて太く大きくする必要があります。

「気難しいです。でも、難しいがゆえに、作っているほうは楽しいです。ある問題を解決した時の達成感は何ものにも代えがたい。錫の欠点を長所にしてあげることが何よりの楽しみなのです。そして、この楽しさを使ってくださるお客様と共有できれば、これほどうれしいことはありません」

うれしそうに語る小泉氏は、1つのぐい呑みを見せてくれました。

短い足のついた可愛らしいぐい呑み。錫右衛門で人気の商品「一目惚れの足付きぐい呑み」です。

このぐい呑みは当初、もっと足を長くするつもりだったといいます。しかし、柔らかい錫の性質のために、自然と足が短くなってしまったそうです。ところが、出来上がってみると、短足な姿がとてもユーモラスで、愛嬌がある。短所が長所に変わった瞬間です。

巻長皿、ポシェット形掛花入れなどもすべて、欠点と思われた部分が美点となった作品です。

日本人がもつ侘び寂びという感性を大切に、生活に馴染む作品を

「普段の生活のなかで使い込まれてこそ食器です。日本がもつ侘び寂びという感性を大切にして、生活に馴染むような作品づくりを心がけています」

生活と器。小泉氏から何度も発せられた言葉です。錫の器は確かに高価です。近年では錫の産出量が減ってるため、余計にその希少性は高くなっています。だからといって観賞用の特別な器ではなく、食器として多くの人に迎えてもらいたいというのが小泉氏の願いです。

小泉氏が制作を進めるとき、いつも自分に問いかけることがあります。

錫がもつ輝きは美しい。電灯がまだ普及していない時代であれば、その輝きは夜になっていっそう増していったに違いないありません。

しかし、現在は格段に明るくなりました。明るい食卓でピカピカと輝く錫はどうでしょうか。きらびやかすぎる器が自己主張すれば、料理から主役の座を奪ったりはしないでしょうか。

食卓はあくまでも家族や友人・知人が集まって、料理を味わい、時間を共有し、会話を楽しむ場所。そうした場所で、器だけが目立ってはどうなるのでしょう。

作品をつくりながら、小泉氏はいつもこう自問するそうです。

そのため、小泉氏の器は自己主張しすぎないよう輝きが抑えられています。食卓で邪魔にならないよう、かと言って存在感を失われないよう、器の大きさ、ツヤの消し具合に細心の注意を払います。上品で柔らかく、落ち着いている器。

趣味人で知られる伊藤邦英さんは「(食器としてつくられた器は)使い込んでこそ素晴らしさがわかるもの」と語っています(「婦人画報」2011年12月号より)。

だとすれば小泉氏の器は、どれも使い込まれることを望んでいるような食器ばかりです。

生活に調和して、使う人の感性を豊かに爽やかにする小泉氏の錫器たち。作り手の思いが、素材感やフォルム感にまで現れていました。